【摘要】文章探讨张艺谋电影中的色彩美学与音乐运用技巧,并分析二者的结合如何增强影片的艺术表现力。在色彩美学方面,文章通过色彩意象、功能表达、民族审美等,展现了张艺谋独树一帜的视觉风格。从“第五代”到“新生代”,其色彩风格发生显著变化,尤其在数字时代,电影《影》更是体现了色彩美学的革新。在音乐运用上,张艺谋注重融合东西方元素,其音乐风格也逐渐从“乡土中国”转向“全球化”。文章最后分析了色彩与音乐在叙事节奏、情感表达和主旨深化上的协同作用,揭示了张艺谋电影中二者的互补性和艺术价值。

【关键词】色彩美学;音乐运用;民族审美;美学嬗变;碰撞与结合

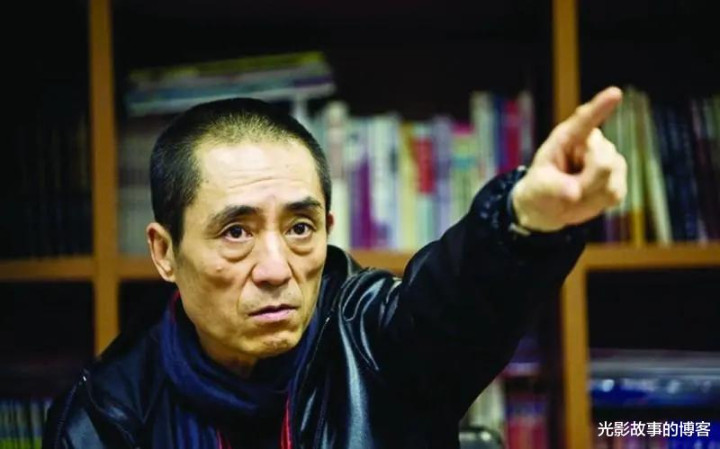

作为中国第五代导演的领军人物,张艺谋以其深厚的文化底蕴和敏锐的艺术感知力享誉国际。他不仅在视觉美学上独树一帜,更在色彩与音乐的融合艺术上开创了独特的叙事风格,为电影艺术开辟了新的审美维度。从《红高粱》中炽烈的红色意象与高亢的唢呐声交织,到《英雄》中色彩斑斓与交响乐的恢弘共鸣,再到《影》中水墨画般的极简色调与电子音乐的现代碰撞,张艺谋的电影始终在色彩与音乐的碰撞与结合中,勾勒出一个视觉与听觉交织的艺术空间。这种独特的艺术创造,不仅能让观者在感官上得到双重享受,还能引发其情感与思想的深度共鸣。

一、 张艺谋电影中的色彩美学

作为艺术创作的电影美学,其中占据重要地位的色彩不仅是影片中各种意象的呈现,还是多种功能表达的重要手段,从而实现色彩成为不同于以往的审美应用,推动电影美学发展。在张艺谋的电影中,色彩不仅是一种视觉元素,更是一种重要的表意和叙事工具,承载着丰富的文化内涵和艺术价值。张艺谋通过对色彩的精心设计与运用,赋予影片以强烈的艺术感染力和思想深度。

(一)色彩在影片中的意象呈现

在张艺谋执导的影片中,他巧妙地运用色彩这一艺术符号的象征性,为作品注入了深厚的文化底蕴和深沉的情感表达。“色彩是有个性的、有情感的”。红色,给人以兴奋、紧张之感。一般来讲红色代表热情、喜庆,是充满生机与激情的色彩;但同时红色又被看成血腥、灾难的象征色。以经典之作《红高粱》为例,红色贯穿电影的始终,成为所有喜怒哀乐情境的配色。在《红高粱》中,红色被赋予了更深层的象征含义。红嫁衣、红日,到酿出的红色高粱酒,再到与日军抗争时被鲜血染红的土地,既映射出北方农村的粗犷与豪迈,也隐喻了主人公九儿的不屈不挠和反抗精神。红色的运用不仅让影片在视觉上具有强烈的冲击力,更通过其象征性,深化了影片主题。黄色一般给人以光明、希望之感,在我国传统文化中,黄色一直是皇家的象征色,象征着至高无上的皇权和富贵。但同时在历史演进的长河中,黄色也被视为象征劳动的色彩。影片中,乡土的黄,不止是黄土筑成的平地与山丘,也是九儿从花轿里窥见的汗水涔涔的背部。朴实、坚韧、温暖的土地黄,是描绘这群老百姓最好的色彩。

电影《菊豆》中色彩的意象更为丰富而深邃。整部影片的色彩基调多是黯淡压抑的,暗色调的场景烘托出人物命运的悲剧性。菊豆身边的景物大多为灰色调,象征着菊豆深受封建礼教压迫的命运。但是电影中不时出现的红色,如菊豆在染坊中浸染的那块红布,代表着菊豆虽遭封建礼教压迫但还蕴藏着炽热的激情。色彩意象将色彩对比交锋的强烈戏剧性表现出来,也借由色彩意象揭示出人物的内心世界。与《菊豆》相比,《英雄》中色彩意象的运用达到了更高的境界,影片以黑色为基调,用红、白、蓝、绿四种色彩视觉的变化讲述不同的故事版本,相互交替,相互对比,构成了一个多层次的叙事结构。每一种色彩都代表了不同的故事版本,代表着不同的感情与主题,如红色是激情与暴力,蓝色是理性与冷静,白色是纯洁与牺牲。色彩不仅停留在观者的视觉层面,更多是作用在心理,张艺谋导演如画家用浓烈的色彩去涂抹电影,用色彩去呈现更多的关系。

(二)色彩在影片中的功能表达

色彩是视听语言中一个重要的表意元素,电影的色彩不只是对现实生活的简单复刻,而是一种自觉的审美元素,常常被赋予更多的表现性和象征性。在张艺谋的电影中,他通过对色彩的巧妙运用,赋予影片以丰富的叙事功能和隐喻意义。

1.叙事

在张艺谋执导的电影作品中,色彩常常充当着营造环境氛围、推动故事发展的关键角色。以《大红灯笼高高挂》为例,一方面让“红色”的厚重、沉郁气氛贯穿始终,另一方面则在这种暖色调中传递出了一丝低沉的暗淡,而这也只有“红色”才能兼顾这原本不搭情绪的平衡。影片中的红色代表了一种欲望、权势,塑造了一种压抑的故事背景,同时也暗示了人物对名利的追求。电影开篇即以饱满的红色为主视觉,隐喻着颂莲身上的权力压迫与束缚,颂莲成为点亮灯笼的人,那一抹红就作为她的命运显而易见。颂莲服装颜色的变化跟随人物的悲欢起落,色彩在其中不仅体现了人物性格的转变,也展现了颂莲是如何一步步深陷封建思想的漩涡中去。随着剧情的深入,那原本炽热的红色越来越被灰暗侵蚀,最终定格在灰暗的背景中,暗示着颂莲命运的悲剧性走向。色彩与情节、人物形象的组合变化,使得影片的叙事得到推进。

2.隐喻

张艺谋另一种别具特色的色彩选择是黑与白的极简搭配,这种发源于电影产生之初的色调,在张艺谋看来却蕴含着凝重、反抗、思绪的情绪。比如在《英雄》中,色彩的隐喻功能就表现得尤为突出。《英雄》开篇以散发着凛冽之气的无上权威象征——黑色为主色调,在无名上殿前,秦臣对其所呈兵器进行了检阅,统一的黑色朝服,动作利落,超广角镜头,对称构图,无不显示出秦朝的威严。在面对是否刺杀秦王这一选择时,残剑和无名展开了理念上的对决,这一段采用了最纯洁的白色,身着白衣的残剑向无名传达了“天下”二字。白色能反射所有色彩,位于众色之巅,与残剑心怀天下、秦王追求大一统的和平理念不谋而合,在这种大爱的感召下,无名放弃了刺秦的念头,最终用生命完成了侠义殉道、天下之念。

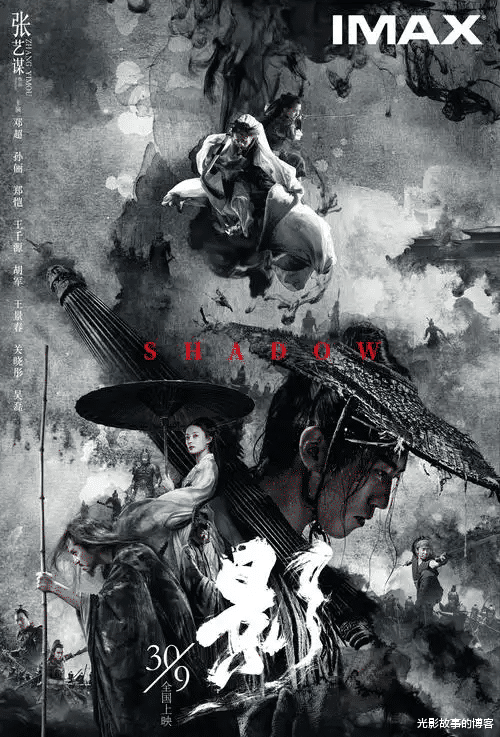

(三)色彩与民族审美

张艺谋的电影色彩美学深深植根于中国传统文化,始终表现出对中国传统民族元素的深刻理解和关注,其中或褒或贬,都渗透着张艺谋的人文理念以及对传统的反思。在他的影片中,美是其色彩设计的核心特征之一,其中包含农耕文明的家园色彩、皇权政治的历史色彩、时代潮流的个人色彩等。他善于从中国传统艺术中汲取灵感,将水墨画、京剧脸谱等传统元素融入电影色彩设计中,以此增强影片的文化底蕴和艺术感染力。以《影》为例,影片以黑白灰为主色调,体现了中国传统水墨画的意境。黑白灰的色调不仅使画面呈现出一种简约而深邃的美感,还通过色彩的对比与融合,展现了权力斗争的冷酷与复杂。这种对传统水墨画的借鉴,使影片在视觉上充满东方美学的独特韵味,同时也通过色彩的简约与内敛,深化了影片的主题表达。

色彩在影片中还能起到划分电影时空、建构电影结构的作用。在电影《我的父亲母亲》里,张艺谋就用黑白和彩色两部分来划分影片时空,给观者以视觉上的感知。彩色部分是父母亲相识相知的甜蜜回忆,而黑白部分则是儿子回家为父下葬的悲痛现实。张艺谋用黑白和彩色的强烈对比给观者构筑了一个奇妙的感官世界,同时,也展现了东方电影叙事的色彩美学。

(四)从“第五代”到“新生代”:张艺谋电影色彩风格的演变

张艺谋的电影色彩风格是随着岁月的长河改变着的,从早期的“浓烈”发展到现在“简约”。早期的作品如《红高粱》《菊豆》,色彩对比鲜明,给人强烈的视觉冲击;后期的作品如《英雄》《影》中,数字电影技术和审美的变化给电影色彩带来了不一样的色彩魅力。

在张艺谋的早期创作中,电影色彩主要以强烈对比为特点。张艺谋1987年的作品《红高粱》就大量使用了红色的基本色调,新婚就不幸遭遇丧偶的九儿,与命运不断抗争,与之相伴的是电影大片的红色高粱地,彰显出一种蓬勃的生命力,这种生命力积极向上,顽强抵抗。而在《菊豆》中,影片采用了灰暗的色调来象征压抑与悲剧的气氛,偶尔闪现的红色,如染坊里的红布,揭示了主人公菊豆内心的热情与挣扎。这种色彩的对比与碰撞,不仅增加了影片的戏剧性,而且通过色彩的象征寓意,表现出人物的内心世界。

随着时间的推移,张艺谋的电影色彩风格摒弃了早期影片中的高饱和度色彩,趋于简约内敛。以电影《影》为例,影片故事简单流畅,却充满了一种黑色压抑。这种压抑不仅来自故事中的家国情怀,还来自于影片中对黑与白的大量运用。黑白灰的大范围运用,创造出了一种独特的电影美感,这种美感虚幻不真实,混沌不自然,就像中国传统的水墨画一样,张艺谋正是用这种黑白虚幻的不真实感,构建起了独特的电影

(五)数字时代下张艺谋电影色彩:以《影》为例

在数字技术推动下,电影在视觉特效上创新突破,电影《影》张艺谋是中国电影界的一个标杆,他不断在色彩美学的疆界上寻求新的突破,电影《影》就是一部利用数字技术在色彩方面进行探索的经典电影,该电影以黑白灰为主色调,用数字技术助力传统水墨画风与现代电影表达方式相结合的电影。

《影》在色彩的构思上,追求的是极简的审美,没有像张艺谋早期的作品一样,以色彩对比为主,而是选择了黑、白、灰的调色板,给人一种水墨画的感觉。这样的简约的色彩语言,与中国传统美学中“留白”相似,同时,也通过色彩的克制表达,彰显了影片主题的厚重与复杂。黑、白、灰的色调,象征着权力之争的残酷和无情,也暗示了人性的模糊地带,让人在视觉上产生压迫感和紧张感。

数字技术的运用为《影》的色彩打开了新的空间,精调后期和特效为影片带来更为丰富的黑白灰色彩,如在战斗的场景中,黑白的交替变幻不仅让画面更具动感,还通过色彩的渐变、交融展示了人物内心的纠结和抗争。数字技术让影片的水墨更加真实,如雨和雾的特效更让人物更加真实,雨、雾的特效处理给画面增添了一层迷离而诗性的氛围,让《影》的色彩有了更加强烈的艺术感染力。《影》的色彩美学中融合了张艺谋对传统文化的继承。影片用黑、白、灰为主色调,是对中国水墨画的致敬,又借助现代数字技术将传统水墨画的语言转化成电影语言,为传统文化注入了新的活力,这种传统与现代的交融既让《影》有着东方美学的特色,又有数字时代电影艺术的创新与突破。

二、 张艺谋电影的音乐运用技巧

(一)音乐的民族性

张艺谋的电影音乐一直根植于中国传统文化,而民族性格是其音乐创作的核心特征之一,他擅长在电影配乐中融入民族乐器、戏曲元素、地方音乐等,从中国传统音乐中汲取灵感,从而提升电影的文化底蕴和艺术感染力,是张艺谋电影音乐创作的核心特征之一。张艺谋早期电影音乐的素材多取材于中国民间传统音乐,如《红高粱》中的《抬轿曲》就源于河南传统民歌《编花篮》。

影片主题曲《妹妹你大胆地往前走》改自传统号子《打夯歌》,在演唱上则借鉴了传统戏曲“花脸”的唱法,以朴实的歌词和激昂的旋律,展现了主人公九儿的坚韧与生命力,同时也传递了中国农民对自由和爱情的追求。这种民族音乐的运用,不仅增强了影片的地域特色,也让观众在听觉上感受到了浓浓的乡土气息。

在《菊豆》中,张艺谋则运用悲剧性色彩的音乐元素,即影片中的音乐都是用二胡和琵琶为主奏的。二胡和琵琶的音色低沉而哀婉,它们与影片压抑的家庭关系和人物命运产生强烈的共鸣。其中二胡的运用最为突出,将主人公菊豆内心的痛苦和挣扎表露无疑。

张艺谋在《英雄》中把中国传统乐器和武侠文化融合起来,用了古琴、箫这些乐器。用那些幽远深邃的乐器配合浩大的历史背景、宏大的哲理思考,例如在无名和长空打斗的过程中,用了古琴的独奏,体现了肃杀的氛围,并且用音乐的节奏变化,来表达人物内心的复杂情感。

(二)巧妙融合东西方音乐元素

随着全球化的发展,张艺谋的电影音乐逐渐从单一的民族性转向东西方元素的融合。他通过与国际知名作曲家的合作,将西方交响乐、电子音乐等现代音乐形式与全球化发展的中国相结合,张艺谋的电影音乐从单一的民族特色,逐渐转向融合中国传统音乐的东西方元素,打造出既有东方神韵又符合国际审美的音乐风格,这是张艺谋电影音乐作品的一大特点。在《十面埋伏》中,张艺谋与日本作曲家梅林茂合作,将中国传统乐器琵琶与西方交响乐相结合。影片开场的琵琶独奏《佳人曲》,以其旋律优美、音色独特吸引了观众的眼球,而随后的交响曲则通过宏大的音场、层次丰富的层次,将影片的史诗气质演绎得更加强烈。这种东西方音乐元素的融合,不仅让影片的音乐更具国际化的表现力,更是将影片的主题表达通过音乐的对比和呼应而深入。

《满城尽带黄金甲》由张艺谋再次与梅林茂合作,将中国传统宫廷音乐和西方交响乐融为一体,以交响乐的庄严肃穆作为基调,加入中国乐器的音色,如古筝、编钟等,通过音乐的冲突对比和对撞,展现权力斗争中的残酷与人性的扭曲。

此外,在《影》中,张艺谋与作曲家捞仔合作,将电子音乐与传统音乐融合,电影中的配乐以电子音乐为主旋律,混杂古琴、箫等乐器的声音。这种音乐设计,符合影片极简的视觉风格,使音乐的现代感与古典美互相呼应、互相成就,烘托出影片特殊的艺术气质。

(三)音乐与画面的关系

在张艺谋的电影中,音乐与画面的关系密不可分。他通过音乐的节奏、旋律和音色,与画面形成有机的结合,从而增强影片的叙事效果和情感表达。

1.运用音乐营造特定氛围

音乐在张艺谋的电影中常常被用以营造特定的氛围。例如,在《大红灯笼高高挂》中,影片通过低沉压抑的配乐和重复的锣鼓声,营造出一种封建礼教下压抑与窒息的气氛。这种音乐设计不仅增强了影片的戏剧张力,还通过音乐的重复与变化,暗示了主人公命运的悲剧性。

在《英雄》中,音乐被用来营造不同的情感氛围。例如,在无名与残剑对决的场景中,影片通过缓慢而庄重的音乐,营造出一种肃杀与悲壮的氛围;而在飞雪与如月对决的场景中,影片则通过急促而激烈的音乐,增强了画面的紧张感与冲突感。

2.运用音乐渲染观者情绪

例如,在《我的父亲母亲》中,影片通过优美抒情的音乐,增强了观众对主人公爱情故事的情感共鸣。影片中的主题曲以简单的旋律和温暖的音色,展现了主人公对爱情的执着与坚守,使观众在听觉上感受到一种温馨与感动。此外,在音乐设计方面,张艺谋注重现实感的声音,运用了许多真实的环境音,如溪流、雨声、蝉鸣等,来营造一种浓厚的生活氛围。这些音效不仅与影片中场景紧密相连,还为角色的情感变化提供了支撑。当主人公与心爱之人分别时,风声、雨声就很好的表达了主人公内心的悲伤和无奈。

3.运用音乐推动影片叙事

音乐在张艺谋的电影中还常常被用来推动影片的叙事。例如,在《十面埋伏》中,影片通过音乐的节奏变化,增强了叙事的紧张感与戏剧性。在竹林追逐的场景中,影片通过急促的音乐节奏,增强了画面的动感与紧张感;而在主人公情感纠葛的场景中,影片则通过舒缓的音乐节奏,增强了画面的抒情性与戏剧性。

(四)从“乡土中国”到“全球化”:张艺谋电影音乐风格的演变

张艺谋的电影音乐风格经历了从“乡土中国”到“全球化”的演变。早期作品如《红高粱》、《菊豆》等以民族音乐为主,强调音乐的地域特色和文化内涵;而后期作品如《英雄》、《影》等,则更注重东西方音乐元素的融合,体现了音乐风格的国际化和多元化。

早期作品中,张氏电影音乐以强调民族和地域的中国传统音乐为主,是张氏电影音乐的主要组成部分。《红高粱》的音乐创作在当时具有开创性,在传统乐器的组合编配上独具匠心,简约的音乐风格既体现了民族传统性,又具有鲜明的时代感,是中国电影音乐风格与现代审美相统一的成功典范。影片通过陕北民歌和唢呐音乐,展现出浓郁的乡土气息;《菊豆》中,影片通过二胡和琵琶音乐,让影片的悲剧色彩得到了加强。张艺谋的电影音乐在后期作品中,逐渐顺应时代审美的变化,在全球化发展趋势中,交融东西方音乐元素。

三、 张艺谋影片中色彩与音乐的结合

在他的电影中,色彩与音乐不仅是独立的艺术元素,更是相互交织、相辅相成的重要表现手段。色彩通过视觉冲击力传递情感与主题,而音乐则通过听觉感染力增强叙事与氛围。二者的结合使张艺谋的电影在艺术表现上达到了更高的层次。

(一)色彩与音乐在叙事节奏上的同步

在张艺谋的电影中,色彩与音乐常常通过节奏的同步,共同推动影片的叙事发展。这种同步性不仅增强了影片的戏剧张力,还使观众在视觉和听觉上形成统一的感知体验。

在《十面埋伏》中,色彩与音乐的节奏同步同样发挥了重要作用,《十面埋伏》以精美的画面和动人的音乐著称,而影片中色彩与音乐的巧妙结合,在叙事节奏上实现了高度同步,为观众呈现了一场视觉与听觉的双重盛宴。色彩与音乐在影片中不仅是独立的艺术元素,更是通过节奏的协调呼应,共同推动了叙事的发展,增强了影片的戏剧张力和情感表达,在影片的开篇部分,色彩与音乐的同步性为叙事奠定了基调。影片以象征自然与生机的绿色竹林为主要场景,同时也对故事中隐藏的危机与阴谋进行了暗示。与之配合的是琵琶演奏的主题曲《佳人曲》,其旋律优美略带哀伤,既展现了竹林的自然之美,又通过音乐节奏的变化暗示了冲突与危机的来临。这种色彩与音乐的同步设计,不仅为影片营造了一种宁静而紧张的气氛,而且通过视觉与听觉的协调,迅速将观众带入故事情境,而且在影片的高潮部分,色彩与音乐的同步性,又进一步强化了叙事的紧张和戏剧性。比如竹林追逐的场景,青翠的竹林与快速移动的镜头形成强烈的视觉冲击,音乐节奏也随之加快,琵琶与鼓点的结合,让音乐的张力与画面的动感高度吻合。这种色彩与音乐的同步设计,不仅增强了画面的动态效果,还通过音乐的节奏变化推动了叙事的节奏,使观众在视觉和听觉上感受到强烈的代入感,在影片的结尾部分,色彩与音乐的同步性为叙事画上了圆满的句号。影片以象征激情与牺牲的红色枫叶林为主要场景,配合交响乐演奏的悲壮旋律,这种色彩与音乐同步的设计,不仅为影片营造出一种悲壮而又饱含深情的气氛,更是将影片的情感表达通过视觉与听觉的协调进行了深化。红色枫叶林与悲壮的音乐相结合,既展现了主人公的牺牲精神,又通过音乐的节奏变化推动了叙事的情感高潮,使观众在视觉和听觉上感受到一种深刻的情感共鸣。

(二)色彩与音乐在情感表达上的互相烘托

在张艺谋的电影中,色彩与音乐往往通过情感表达的相互烘托,来提升影片的情感感染力,这种相互烘托不仅使观众形成视觉与听觉上的统一情感体验,而且使影片的情感表达通过色彩与音乐的对比呼应而得到深化。张艺谋的电影《我的父亲母亲》以其朴实无华、深情款款的叙事风格著称,而影片通过色彩与音乐的巧妙结合,在情感表达上达到了互相烘托的高度。影片中的色彩和音乐既是独立的艺术元素,又通过情感的协调呼应,共同营造出一种温馨动人的气氛,让观众深刻感受到影片在视觉和听觉双重体验中迸发出的情感力量。在影片的色彩设计上,张艺谋用温暖的色调来烘托情绪,影片以金黄色和红色为主色调,象征丰收和希望,红色则是热情和爱心的象征。这种温暖的色调不仅为影片营造了一种温馨的氛围,还通过色彩的象征意义深化了影片的情感表达。比如,母亲年轻时与父亲相遇的场景中,金黄色的田野与红色的棉袄形成鲜明对比,既展现了乡村的自然之美,又通过色彩的温暖感烘托出母亲内心的喜悦和期盼,让人在感动之余,感受到了母亲的心灵深处。

这样的色彩设计,不仅增强了画面的视觉美感,更通过色彩的象征意义奠定了影片情感表达的基础,张艺谋在影片的音乐设计中,将唯美抒情的旋律运用到了烘托情绪的作用上。影片主题曲以简单旋律为主,音色温暖,通过音乐的抒情烘托出主人公内心的情感变化,不仅表现了乡村的宁静与美好。比如,在母亲等待父亲归来的场景中,音乐的旋律舒缓深情,既表现了母亲内心的思念和期盼,又通过音乐节奏的变化烘托出影片的情感氛围。这种音乐设计不仅增强了影片的情感表达,还通过音乐的抒情性为观众提供了一种深刻的情感共鸣,在色彩与音乐的相互烘托中,通过视觉与听觉的协调,使影片进一步强化了情感的表达。如在母亲与父亲相爱的场景中,金黄色的田野与红色的棉袄形成鲜明的视觉对比,而音乐的旋律则温暖抒情,既展现了乡村的自然之美,又通过音乐的抒情性烘托出主人公内心的欢乐与快乐。这种色彩与音乐的相互烘托,不仅增强了画面的视觉美感,而且通过视觉与听觉的协调,给听众提供身临其境的情感体验。此外,在母亲等待父亲归来的场景中,灰暗的色调与舒缓的音乐相结合,既表现了母亲内心的孤独与思念,又通过音乐节奏的变化烘托出影片的情绪氛围。这种色彩与音乐的相互烘托,不仅增强了影片的情感表达,更通过视觉与听觉的协调,为观众提供了情感上的深层共鸣,让人在欣赏时产生一种心灵的共鸣。

(三)色彩与音乐互相配合深化影片主旨

在张艺谋的电影中,色彩与音乐往往通过相互配合的方式加深影片的主要表达,这种相互配合不仅使观众形成视觉与听觉上统一的主要感知,更能增强影片的思想深度,通过象征和比喻色彩与音乐的配合,达到一种相互配合的效果。在《大红灯笼高高挂》和《英雄》这两部风格迥异的作品中,色彩和音乐通过独特的配合方式,分别从封建礼教的压抑和权力斗争的复杂两个角度对影片的核心主题进行了深刻揭示。

《大红灯笼高高挂》中,色彩与音乐的配合以压抑与冲突为主线,深刻揭示了封建礼教对女性的压迫,影片以红色为主色调,象征权力与欲望的同时,也隐喻了封建大家庭中对女性的控制与束缚。但这种红色并非热烈热烈、激情,而是被灰暗的环境包围,在视觉上形成强烈反差,这种色彩设计既表现了封建大家庭表面的繁华,又将主人公颂莲内心的孤寂、绝望通过色彩的压抑流露出来。音乐在影片中也起到了相当重要的作用,低沉重复的锣鼓声贯穿全片,不仅通过音乐的单调和压抑感,象征着封建礼教的死板和无情,更将主人公命运的悲剧烘托得淋漓尽致。例如,在颂莲被选中点灯的场景中,大红灯笼与低沉的锣鼓声结合,既表现了表面的仪式感,又通过音乐的抑扬感,揭示了颂莲内心的无奈与苦楚。这种色彩与音乐的配合,不仅增强了影片的戏剧张力,更通过视觉与听觉的协调,深刻揭示了封建礼教对女性的压迫与摧残,是一部具有强烈震撼力的电影。在电影《英雄》中,色彩与音乐的配合以多元与对立为主线,深刻诠释了权力斗争的复杂性与人性的多面性,影片通过黑、红、蓝、白、绿五种颜色的对比与切换,构筑出一个多层次的叙事结构。每一种颜色不仅代表不同的故事版本,也象征着不同的情感和主题。这种色彩设计不仅起到了视觉的冲击作用,而且通过色彩的象征意义深化了影片的主题。影片的配乐以交响乐为主,音乐不仅展现了历史的宏大厚重,而且通过音乐的节奏烘托了人物内心世界的变化,如在无名与残剑对决的场景中,黑色的色调加上庄重的音乐,渲染了权力斗争的冷酷无情,而肃穆的音乐也揭示了人物内心的纠结挣扎。色彩与音乐的配合加强了影片的艺术表现力,同时通过视觉与听觉的结合,更加深刻地阐释了权力斗争的复杂性和人性的多面性。

在《大红灯笼高高挂》中,色彩与音乐是压抑与冲突的配合,刻画了封建礼教对女性的压迫;在《英雄》中,色彩与音乐是多元与对立的配合,刻画了权力斗争的复杂和人性的多面。两者配合都增强了影片的艺术性,视听的协调配合也让影片的主旨得到完美的阐释。

从以上作品可以看出,张艺谋在色彩与音乐的运用上逐渐从外在的视觉震撼转向内在情感的细腻描绘,从单一的视觉风格探索到多维度的情感表达,这标志着他在视听艺术上的不断成熟与创新。

结语

在张艺谋影片中,色彩与音乐的碰撞、结合,展现了一种高度艺术化的整合力,其核心在于色彩美学的运用与音乐技巧的编排,二者互相映衬,相辅相成,共同服务于影片的叙事和情感,这种结合策略不仅拓宽了电影语言的边界,还给观众带来更立体、更有冲击力的电影艺术感受,使电影的艺术性得以在感官和情感的双重维度上深刻的展现。

张艺谋的实践证明,视听元素的和谐共生能极大地增强电影的表现力和感染力,为电影叙事、情感的表达提供了新的可能。同时,也为中国电影的发展提供了新的方向。通过色彩和音乐的创新运用,将中国传统美学与现代电影语言相结合,既保留了中国文化的独特韵味,又赋予其国际化表达,这种跨文化艺术的探索为今后中国电影的发展提供了新的思路和可能。

参考文献:

[1] 李蕊.色彩与旋律:张艺谋电影中视觉美学与音乐的共生[J].电影文学,2024,(14):112-116.

[2] 刘力.浅析张艺谋东方武侠美学——《影》与《英雄》对比分析[J].喜剧世界(下半月),2024,(10):52-54.

[3] 吴昱朋,李建林.电影《满江红》中新豫剧音乐尝试与应用[J].电影文学,2025,(2):170-174.

[4] 张智华,王义仁.论中国新主流电影的硬核叙事及其文化意涵——以张艺谋电影为例[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2024,49(03):148-160.

[5] 牛家良,马智彬.电影中的色彩运用策略——以张艺谋作品《满江红》为例[J].采写编,2024,(04):179-181.

[6] 王爱萍.电影《满江红》中新旧音乐艺术的碰撞与结合[J].戏剧之家,2024,(07):155-157.

[7] 张天平.张艺谋电影中的色彩运用及其美学内涵[N].中国电影报,2023-10-18(011).DOI:10.28064/n.cnki.ncdyb.2023.001065.

[8] 周军,冯少昱.民族文化视域下张艺谋电影的美学建构[J].电影文学,2023,(19):115-119.

[9] 孙鹏飞.色彩的艺术:张艺谋电影中的色彩运用[J].绥化学院学报,2022,42(11):89-91.

[10] 张啸男.张艺谋《影》中的视觉艺术美学[J].传媒论坛,2022,5(10):66-68.

[11] 周强.张艺谋电影对中国艺术传统的借鉴与转化——以《英雄》和《影》为例[J].电影新作,2021,(06):26-31.

[12] 楼海珍.论张艺谋电影的叙事特色[D].浙江大学,2012.

[13] 王欣.传播中的电影音乐——音乐解读《英雄》[J].电影评介,2009,(19):28-29.DOI:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2009.19.018.

[14] 吴思萌.中国电影“走出去”传播路径探析——以张艺谋《影》为例[J].传播力研究,2020,4(15):56-57.

[15] 王丽芳.优美与崇高的融合与升华——解读《满江红》的叙事艺术[J].四川戏剧,2024,(01):91-94.

[16] 潘程晨.女性“异化”与“自由”的影像表达艺术研究——以电影《大红灯笼高高挂》和《菊豆》的视听语言解读为例[J].创意设计源,2021,(06):69-75.

【作者为西北政法大学艺术学院戏剧与影视学专业学生】

亿腾证券-最新股票配资平台-配资排名第一-网上炒股加杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。